|

40 Jahre Kinderladen Gießen

Hardthof-Fest am 17.05.08

hardthofgalerie:

Podiumsdiskussion

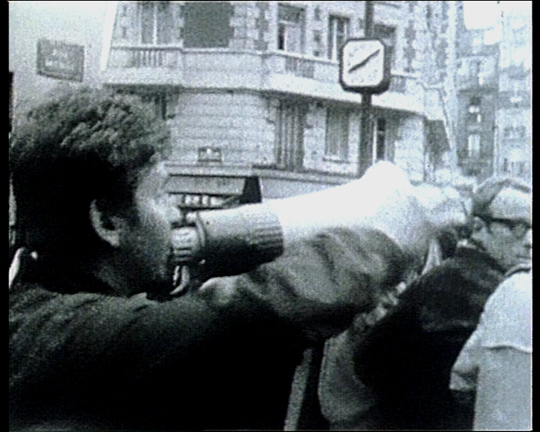

Daniel Cohn-Bendit (C)

und

Horst-Eberhard Richter (R)

Moderator:

Claus Leggewie (L)

Thema: Kinderläden im Wandel der Zeit

L

00:10 Min

Wie Sie wissen wird der Kinderladen Rodheimer Straße in diesem Jahr 40 Jahre alt. Wir haben Sie deswegen eingeladen zu einem schönen Sommerfest – es hat auch fast gehalten – hat ja bisher noch nicht geregnet. Wir haben Sie unterhalten mit unsern Kindern, die jetzt gerade im Kinderladen sind. Viele von Ihnen haben früher Kinder am Kinderladen Rodheimer Straße gehabt und treffen sich hier wieder. Ich weiß aus gut unterrichteter Quelle, daß es hier Leute gibt – speziell die Eltern - , die sich immer noch regelmäßig treffen. Es gibt sogar Leute hier...

[Einwurf von C:]

00:51

Kinder die heiraten...

[leider unverständliche Erwiderung von L – irgendwas mit Frankreich]

L

00:55

Es gibt hier im Raum einen, der war hier im Kinderladen Rodheimer Straße und hat schon wieder seine Kinder hingeschickt, also so was gibt’s alles bei uns. Und da jetzt gerade die Barbara hereinkommt, würde ich der Barbara gerne was überreichen. Barbara Aulbach, kommst Du mal her. Barbara Aulbach gehört hier gewissermassen – alle kennen sie eigentlich – gehört hier gewissermaßen zum Inventar und als kleine Anerkennung für diese lange Zeit, die Du bei uns bist, wollen wir Dir ein kleines Präsent [unverständlich]...

[L übergibt Barbara eine Sonnenblume.]

01:27

[Starker langer Beifall der Anwesenden, zum Schluß noch Pfeifen & Rufen.]

L

01:40

Wenn jetzt vielleicht die Gabi auch noch da ist – es ist ein bißchen unübersichtlich – dann machen wir das später. Es kann ja [unverständlich]... wir machen das noch.

Wir haben Ihnen aber heut nicht nur ein Unterhaltungsprogramm versucht anzubieten, sondern wir möchten Ihnen auch ganz gerne etwas zum Nachdenken mit auf den Weg geben.

Der Ausdruck 'Kinderladen' hat sich bei uns ja gehalten über vier Jahrzehnte, aber wenn ich Jüngere frage, was ist ein Kinderladen, dann wissen die Meisten das nicht. Kinderläden hießen eben Kindergarteneinrichtungen, die in 1968 und darauf gegründet wurden und der Name 'Kinderladen' kommt einfach daher, daß diese Kindergärten oft in leerstehende Ladenwohnungen eingezogen sind, deswegen hießen die Kinderladen. Die hatten aber meistens auch ein engagiertes pädagogisches Konzept, das sehr stark verbunden ist mit dem, was man dann später „antiautoritäre Erziehung“ genannt hat. Und genau darüber, wie das damals angefangen hat, in 1968, und was das eigentlich für die Gegenwart vielleicht zu bedeuten hat, möchte ich heute mit Ihnen und Euch eher ein bißchen diskutieren. Solange wir nicht ersticken, machen wir das vielleicht 30, 35, 40 Minuten.

Und ich kann ohne Übertreibung sagen, daß wir für diese Besprechung so ne Art Weltklasse-Besetzung haben. Es gibt wohl Niemanden der nicht nur den Kinderladen in Gießen von Anfang an verfolgt hat sondern überhaupt die Kinderladenbewegung, überhaupt die Erziehungsproblematik, wie Horst Eberhard Richter.

[Starker Beifall]

Und es gibt auch kaum Jemanden – ich würd sagen - auf der Welt, der so für 68 steht, wie Dany Cohn-Bendit.

[Starker Beifall]

Die erste Frage würde ich ganz gerne an Horst Eberhard Richter stellen. Sie haben ja auch unsern Kinderladen, die Rodheimer Straße, von Anfang an erlebt, Sie haben Eltern bei sich gehabt, ich würd Sie bitten mal zu erzählen, wie damals die Diskussionen gelaufen sind, die mit Ihnen geführt worden (sind) über Kindererziehung, über das Verhalten gegenüber Kindern. Auch was die Eltern Ihnen damals erzählt haben, damit wir ein bißchen was vom Zeitgeist vor 40 Jahren mitbekommen.

R

4:21

Also vor 40 Jahren, ja da sah das etwas anders aus, nämlich da war diese Generation der jungen Eltern, die war in einer Phase, in der sie eigentlich das aufarbeiten wollten, was sie mit ihren Eltern aus der Nazizeit noch so in sich trugen an – sagen wir an – fauler Erbschaft. Viele erinnern sich ja, sind ja noch, was es da also für Aufruhr gab und für antiautoritäre Proteste. Und bei diesen jungen Leuten gab es eine Bewegung, die bezog sich einmal auf die Gründung dieser Kinderläden, das waren so Eltern-Kinder-Gruppen, und dann gingen diese Leute damals auch – zum Teil mit mir hier in Gießen in den Eulenkopf – das heißt in Gruppen, in Randgruppen, wo der Eindruck war, da müssen wir hin, um in die Gesellschaft diejenigen zu emanzipiern oder ihnen zu helfen sich zu emanzipieren, die bisher immer noch in einer sehr hierarchisch, autoritär geprägten Gesellschaft keine Chance haben, sich voll zu integrieren. Überhaupt als vollständig wahrgenommen zu werden. Dazu gehörten Randgruppen, (ehemalige) Strafgefangene, arme Leute, psychisch Kranke - gab's ne große Psychiatriereform. Und es gab dann diese Kinderladenbewegung, weil eben auch der Eindruck war, wir müssen – das sagten sich damals diese jungen, meistens Studenten, junge Eltern -

wir müssen dafür sorgen, daß unsere Kinder nicht in die (Phase oder in die Gegend kommen oder in die) Richtung kommen, aus der wir die Hitler-Generation unserer Eltern erlebt haben. Und die uns alle mehr oder minder hinterlassen haben mit inneren Traumen, die sie nie richtig bewältigt haben. Und deshalb war der Kinderladen damals in einer Hinsicht anders als heute, nämlich damals ging es den Eltern darum, sich erst einmal selber gemeinsam mit den Kindern zu befrein von einer repressiven Tradition der Gesellschaft. Also die Eltern kamen, als sie diese Kinderläden gründeten nicht nur um den Kindern was Gutes zu tun, daß sie also ohne Repression sich freier entwickeln können und gemeinschaftsfähig werden, sondern sie kamen auch, um gemeinsam mit den Kindern zu lernen, es besser zu machen. Also wenn z.B. bei den Kindern irgendwelche Dinge schwierig waren, hat die Elterngruppe [unverständlich] zunächst gefragt zu den Eltern, was habt denn Ihr falsch gemacht, daß die Kinder jetzt schwierig sind? Fragt Euch doch mal selber. Na und so ham die damals mich als Analytiker gewonnen. Ich hab dann jeweils mit einer meiner Mitarbeiterinnen, ham wir das zu zweit gemacht, ein Mann und eine Frau, einmal in der Woche mit der Gruppe der Eltern zusammengesessen, Abends. Und die Kinder hatten damals noch keine so fabelhafte, professionelle Betreuung, wie das hier der Fall ist, sondern die Eltern haben reihum einen Tag in der Woche alle Kinder in der Gruppe betreut. Und einmal in der Woche Abends, wie gesagt, kamen dann die Eltern, und die hatten mich geholt; ich hatte damals das Buch „Eltern, Kind Neurose“ geschrieben, das dann in paar Hunderttausend gedruckt wurde. Und gelesen wurde eigentlich nur von diesen jungen Leuten. Die alten Eltern aus der Hitler-Generation, die ham das nicht gekauft. Aber als die, die nun ins Studentenalter gekommen waren [unverständlich, irgendwas mit Eltern], haben die das gekauft, und dann haben sie auch gesehn und gelesen, was die Psychoanalyse dazu beigetragen hat, besser zu verstehen, wie eigentlich eine gesunde seelische Entwicklung von Kindern stattfinden kann. Und deshalb wurde ich angesprochen und hab mich dann einmal in der Woche mit denen Abends – oder die ham sich mit mir zusammengesetzt – und dann haben sie gesprochen über ihre eigenen Probleme, die Eltern, und haben richtig Art Selbshilfegruppenarbeit gemacht, und gleichzeitig wurde darüber gesprochen, wie's den Kindern geht. Und Ziel war (ebn), daß diese Kinder eben sich emanzipatorisch entwickeln können, daß sie kreativ ihre Chance, ihre Fähigkeiten entwickeln und daß sie gemeinschaftsfähig werden. Denn das war die Idee dieser jungen Eltern damals (war), um eine solidarischere Gesellschaft zu machen: dann müssen wir schon bei kleinen Kindern anfangen, denen zu helfen, daß sie aufeinander Rücksicht nehmen, daß sie nicht andere ausgrenzen, daß sie wenn sie Konflikte haben, daß sie das nicht mit Gewalt austragen. Und wenn so etwas passierte, dann kamen dann die, hat die Gruppe dann darüber gearbeitet, hatten wir Abends dann ein paar Stunden zusammengesessen. Und für mich war das – ich hatte ja damals auch schon drei Kinder, die schon in das Studentenalter reingekommen waren – also da hatte ich zu Haus auch dieses Problem – und [unverständlich] ich hier schon Professor war, war ich zwar ein angenehmer Psychoanalytiker, jemand der auf der Seite sozusagen der kritischen Jugend war, aber ich war hier Professor und schon dadurch war ich also auch einer, gehörte ich zu dem Establishment, und war nicht so ganz einfach für mich zu meiner [leider leider unverständlich]...

[Unverständliche Überschneidung zwischen Richters folgendem Endsatz und Leggewies folgender Überleitung:]

L

10:27

Das ist eine ganz gute Überleitung zum anderen Gespächspartner.

Dany, Du warst damals 23 Jahre alt, weißt Du noch, was Du am 17. Mai 1968 gemacht hast?

[allgemeine Erheiterung]

D

10:43

Ich könnt's Dir sagen, wunderbar [leider unverständlich – vielleicht: “was ... Wissenschaftler alles erforschen”]

L

10:50

Du warst damals 23 Jahre alt und gehörtest zu denen, die bei Herrn Richter, Herr und Frau Richter, zu Hause als [?] studieren waren, die sich gegen Autoritäten aufgelehnt haben.

D

10:59

Aber ich war ja nicht in Deutschland.

L

11:01

Genau, sondern in Paris. Was hat diese Kinderladenbewegung in Deutschland und das Prinzip antiautoritäre Erziehung, das ja weder aus Deutschland noch aus Frankreich kam sondern aus dem angelsächsischen Raum, was hat das mit 68 zu tun?

D

11:17

Ich kann Dir nur sagen, wie ich da rein kam, ja? Und zwar: ich wurde ja dann Ende Mai 68 aus Frankreich ausgewiesen. Und Du hast ja wissenschaftlich richtig dargestellt, daß ich 23 Jahre alt war,

[Erheiterung im Saal]

und man muß sich mal vorstellen – ja? ich war mit 23 also plötzlich schon eine festgebackene Ikone und als ich dann ausgewiesen war, war ich – um es mal einfach zu sagen – ziemlich desorientiert. Wie wird man als 23-jähriger mit so 'ner Geschichte fertig?

[zustimmendes Kopfnicken von Richter]

Und so hab ich nach meiner Integration in Frankfurt – ja? Hab ich dann beschlossen einen Bruch auch zu machen mit nur einer Vorstellung, ich würde jetzt mein Leben lang nur Politik machen und habe dann beschlossen im Kindergarten anzufangen zu arbeiten. Und, das war – nicht ne kollektive Selbsterfahrung – das war erst mal ne individuelle Entscheidung. Und ich wollte einfach in der Auseinandersetzung mit Kindern die Überdeterminierung durch die Politik, der wollt ich [unverständlich] entfliehen. Und das Antiautoritäre in [?] der Debatte war im Grunde genommen das war, das was Werner [wer?] eben erzählt hat: die einen eben haben gesagt, wir dürfen nich, wir dürfen nich einfach so autoritär, wie unsere Eltern waren, das hat fatale gesellschaftliche Konsequenzen gehabt. Aber schon als ich da rein kam in dem ersten Jahr gab's dann plötzlich, wurde das 'Antiautoritär' zu einem politischen Kampfbegriff. Weil, die Studentenbewegung hat sich sehr schnell ausgefranst und dann gab's die unendlich vielen neuen Avantgarden der Arbeiterklasse, und gegen die antiautoritäre Erziehung wurde dann die proletarische Erziehung dann im Grunde genommen – der, also, der wurde dann den Vorzug gegeben in einigen Gruppen. Und wir, die Antiautoritären, wir sagten immer, die proletarische Erziehung war deswegen „besser“ - in Anführungstrich – weil das die richtigen Menschen sind. Während die Antiautoritären waren ja Kleinbürger, die ja nur ihre Privilegien verteidigen wollen. Und im Antiautoritären im Grunde genommen grundsätzlich war unsere Einstellung: wir müssen versuchen rauszukriegen, was wir mit den Kindern machen können.

14.03

Das ist immer falsch, da wurden immer dann Märchen danach erzählt, es wäre laissez faire, wir hätten nix gemacht, das ist nicht der Fall gewesen. Wir haben uns schon sehr angestrengt, Vorschläge zu machen, aber wir haben versucht, immer rauszukriegen, inwieweit können diese Vorschläge von den Kindern aufgegriffen werden. Und, wir haben natürlich auch versucht, abzuwarten, manchmal, was von den Kindern kommt. Und das Letzte, eine typische antiautoritäre Auseinandersetzung war, ziemlich schnell – ich arbeitete, wir waren 8 oder 9 Bezugspersonen, ja, im Uni-Kindergarten – und wir hatten eine Gruppe, die war zwischen 3 und 6 - also damals war die Vorstellung 20 Kinder, 3 Bezugspersonen, zwischen 3 und 6 - und ziemlich schnell, zwei Frauen war'n da und ich, ziemlich schnell hat'n mer dann das Problem, warum reagieren die Mädchen wie Mädchen und die Jungens wie Macho. Ja?

[etwas Erheiterung im Saal]

Und, und es war für uns ein, ein also, ja, und jemand der da kam, Jungs raus machen Buh und dann schrien die Jaaah [mit hoher Mädchenstimme], ne das kann doch nicht gerade liegen. Zwei weibliche Bezugspersonen, die haben gesagt, das darf doch nicht sein, das muß anders werden, ja?

[weitere Erheiterung im Saal]

Und da hamm wir stundenlang Versuche diskutiert, initiativ, ja, daß mer diese Rollenfixierung überwinden kann. Und natürlich war in dieser Situation – und es kam natürlich auch – die Jungs immer mit ihren Gewehren, mit ihren Säbeln, mit ihrem undsoweiter, und die Mädchen mit ihren Puppen undsoweiter, und dann gings zum Eltenabend. Dann: muß das sein, und können wir nicht, und die Eltern sagten, das ist Eure Sache, und wir sagten: das ist Eure Sache, wir können's nich ohne Euch, ja? Aber das war so ne ne, Auseinandersetzung, und und auch dann mit diesen Waffen, ja? Also, im Gegensatz zu ihm [Cohn-Bendit wendet sich an Richter] war ich ja nie und bin auch nicht richtig Pazifist gewesen, ja? Und ich war absolut dagegen, daß man Waffen verbietet. Ich fand das absurd und lächerlich. Und Märchen sind auch gewalttätig – und man hat nicht gesagt, man liest keine Märchen mehr vor undsoweiter. Es gibt eine Grundaggression der Kinder, und die müssen spielerisch irgendwie damit umgehen können. Und dann haben wir aber Kompromisse geschaffen: Wir basteln die Waffen, ja,

[laute Erheiterung im Saal. Beifall]

Aber, ich wollte, das sind die Beispiele was ja jetzt in Realiter, ja, die antiautoritäre – nicht Erziehung – aber antiautoritäres Nachdenken praktisch im Kindergarten war. Und ich muß ehrlich sagen, ich hab das 3 ½ Jahre gemacht und es war ganz toll, mit allerdings – und das ist das Letzte was ich erzählen will – mit allerdings manchmal sehr schwierigen Situationen. Also für ne Bezugsperson ist es schon schwierig, wenn ein Junge dann sitzt bei mir auf'm Schoß, und er wird grad kurz bevor er abgeholt wird, oder er wurde gerade abgeholt, und der Junge sagt, ich will nicht nach Hause, ich will mit Dir bleiben. Wie geht man als Bezugsperson damit um? Es is, und es waren dann sehr schwierige Situationen auch – es hört sich alles so toll an – gut, bei mir hab ich gehört, die Eltern waren Bezugspersonen, aber ziemlich schnell haben die Eltern gemerkt, daß es nich geht.

Und ziemlich schnell haben wir auch im Kindergarten - jahrelang mußten ja die Eltern auch putzen und kochen undsoweiter – ich sag Euch, ich kann Euch sagen, wir waren froh, als wir endlich dies professionalisiert haben und nicht mehr diesen Streß mit den Eltern hatten mit Kochen und Putzen.

[Lautstärkepegel, Erheiterung hat sich deutlich erhoben im Saal, geht im folgenden weiter]

[Unverständlich] Stunden Diskussionen, weil natürlich die Sauberkeitskriterien unter den Eltern war'n ja total unterschiedlich, ja, wir haben das immer ausgebadet, ja, und die Kochkünste waren auch unterschiedlich, ja. Und Da ham sich [unverständlich, evtl. a)] die Kinder [unverständlich, evtl. bezogen] ich will nicht mehr das Essen von denen. Und dann die Eltern gesagt: siehst Du, mein Kind will nicht mehr Dein Essen. War natürlich Konkurrenz zwischen den Eltern. Also da ham wir, warn wir ganz froh, wenn das weg war. Und ich finde das, daß es aber trotzdem natürlich sehr wichtig war.

18:44

Wir haben natürlich auch – zentraler Punkt auch der Kritik der antiautoritären Bewegung an die traditionelle Erziehung – war der Umgang mit der Sexualität. Ich will nur zeigen, wie die Welt sich verändert. Und das kann man jetzt beurteilen wie man will, ja. Damals war – um über Sexualität mit den Kindern zu reden hatten wir ein Buch – das hieß „Zeig mal“. Das heißt immer noch. Nur heut ist es auf dem Index. Heute wird gesagt, das is'n Buch, ein pädophiles Buch. Was wahnsinnig ist, aber das ist die Realität seit [unverständlich] auf'm Index. Und es sind Generationen von Kindern und von Gruppen und Diskussionen und die Mädchen und die Jungens, ja, haben (um) mit diesen Fotos miteinander geredet, wie ist es bei Dir, wie ist es bei mir usw. Und das war also unsere, unser Ansatz, unser Ansatz war, wie finden die Kinder ein – na sagen wer, nicht natürliches, sagen wer aber ein weniger gehemmtes, haben ein weniger gehemmtes – Verhältnis zu ihrer eigenen Sexualität. Also so das war 'Antiautoritär', so wie ich's verstanden hab, ja. Muß ja nicht richtig sein.

L

20:02

Nee, war toll!

[Erheiterung im Saal. Beifall.]

L

20:12

Wir ham zum einen schon mal mitbekommen, daß wenn heute von 68 geredet wird, häufig so getan wird als seien die antiautoritären Experimente, die man da gemacht hat, Du hast sie gerade beschrieben, als wären die so was unsinniges, oder was überflüssiges oder was gegen die Kinder gewesen. Ich glaube, es hat selten eine Zeit gegeben, wo man sich so viel Gedanken über Kinder gemacht hat, wie damals. Und daß zunächst einmal eine sehr wichtige Entwicklung gewesen ist.

Einwand von Cohn-Bendit: Vielleicht auch zu viel!

L

Vielleicht auch zu viel.

[Entschiedenes Verneinen von Richter:] Nee, nee!

L

20:39

Herr Richter sagt Nein.

[Erheiterung im Saal]

Ich finde es natürlich gut, wenn Sie jetzt anfangen, ein bißchen zu streiten. Sie wollten aber noch eine Geschichte zu dieser Frage Sexualität im auch gerade eben auch frühkindlichen Alter uns sagen – ich würde da gerne bei Ihnen die Frage mal anschließen, ob unter dem Gesichtspunkt der Erziehung, die wir sie dann seit 68 in den letzten 40 Jahren haben, ob 68 eigentlich gesiegt hat. Ob 68 also hier tatsächlich auch mal wirklich Pflöcke eingerammt hat und wir tatsächlich die Sache heute anders sehen aber auch anders betreiben als damals. Bitteschön.

R

21:15

Zunächst zu dem Thema Sexualität.

Die Kinderläden waren ja sehr unterschiedlich. Und es gab tatsächlich auch Kinderläden, also nicht hier, die ich hier betreut habe, ich hatte ja meist junge Eltern, die auch etwas von Psychoanalyse schon verstanden. Aber ich erinnere mich [unverständlich] einer Nachbarstadt hier, wo es auch einen Kinderladen gab, also einen Brief eines Tages, ich soll doch mal helfen, da sei es so, da gäbe es ein kleines Mädchen von 5 Jahren, die mit 5 Jahren noch nicht bereit sei den Jungen an den Pimmel zu fassen, ob das jetzt krankhaft sei,

[lautes Gelächter im Saal – anschließend hoher Lautstärkepegel]

also, so war das zum Teil. Daß also ein überschießendes Bedürfnis war, eben nicht etwa so gehemmte Sexualität so ein bißchen aufzulockern, sondern das mußte in der Weise betätigt werden. Also kleine Mädchen mußten zum Teil – nicht hier bei den Läden, die ich hier betreut habe oder [unverständlich] mit denen ich zusammengearbeitet habe – so etwas kam vor. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine kleine Tochter und die ist noch nicht mit 5 Jahren bereit, Jungens an'n Pimmel zu fassen. Und jetzt die Überlegung: was müssen diese Eltern verdorben haben, daß dieses arme kleine Mädchen noch nicht das genießen kann, Jungs an'n Pimmel zu fassen. Also diese, solche Übertreibungen gab's natürlich auch

[Einwurf von Cohn-Bendit:]

das mein ich mit zuviel

R

22:46

Das war zuviel – ja?

[Erheiterung im Saal]

R

Also Sie meinen auch, daß es zuviel (war)

C

Es gab [unverständlich] einfach zu viel, ja? Das ist ein typisches Beispiel. Muß man doch ehrlich zugeben.

R

Muß man zugeben.

L

Hat 68 gesiegt? - Im Bereich der Erziehung?

R

23:04

Naja, also, ich mein, einige von Euch haben vielleicht diese ZDF-Sendung gesehen, die unlängst stattfand, da war, ging es um diese Kinderläden und da ging es um antiautoritäre Erziehung und da war, waren ein paar Leute, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, und da kam heraus, daß offenbar – und das kam bei dieser Sendung [unverständlich, vielleicht: wurde erzählt öffentlich] - es taucht wieder auf, eine gewisse Sehnsucht nach dem, was jetzt hier ja auch gemacht wird: Kinderladenerziehung in der Weise und damit ein Ziel. Das muß (ich) ein bißchen genauer erklären. Wir leben doch jetzt in einer Zeit, wo weithin, auch über die Medien, verbreitet wird, es kommt nur darauf an, daß man jetzt Kinder möglichst schon mit zwei drei Jahren, möglichst schon in der Krippe, aber spätestens im Kindergarten, darauf trainiert für das, was sie später mal bringen sollen. Das, was sie später in unserer Wirtschaft machen sollen. Also daß sie dann hier unseren Standort Deutschland durch tolle Fähigkeiten dann bereichern. Und daß man Kinder nicht so erkennt in der Welt, die Kinder brauchen, als eigene Welt: die Kinder sind vollständige Wesen, das sind nicht Wesen, von denen man sagen kann, die sind noch nicht richtig, also richtig sind sie erst später, wenn

sie erwachsen sind, sondern Kinder sind so vollständig und haben eine vollständige Welt, und die müssen wir nur respektieren. Und das Tolle an den Kinderläden ist, daß sie in der Richtung Kinder bereit sind - oder immer noch - , emanzipieren (zu) wollen, daß sie in ihren Fähigkeiten und ihrer Selbstachtung erst einmal stark werden, um später widerstandsfähig zu werden in einer Gesellschaft, wo man eben auch sich wehren muß. Wo man aufpassen muß, daß man Dinge nur macht, die man für gut hält, daß man sich nicht wehrlos manipulieren läßt und sich verkauft an irgendwelche Zwecke der Anderen. Und diese große Chance ist damals gesehen worden. Also wir brauchen Kinder, die später soviel Selbstachtung und Widerstandsfähigkeit haben. Ich hab damals ja auch ein Buch geschrieben, das hieß „Flüchten oder Standhalten“. Gemeint habe ich: wir brauchen Kinder, die, wenn die mehr wachsen und in die Gesellschaft hinein kommen, die mehr und mehr Druck auf die ausüben. Die fähig sind, ihre eigene Identität und ihr Gewissen und ihre Meinung durchzuhalten und sich nicht sozusagen korrumpieren zu lassen. Und diese Chance in den Kinderläden einzuüben, also die Fähigkeiten, im Leben Widerstand leisten zu können, daß man (sich) nicht alles mit sich machen läßt und das Gefühl hat, ich bin nur das wert, was für mich, oder für die anderen oder für die Gesellschaft, für die Wirtschaft vor allem, nützlich ist. Darauf will ich mich nicht vorbereiten und ich will der bleiben oder die bleiben, die ich bin. Und ich will eben mich nicht verbiegen lassen. Und dieses blödsinnige Wort hier von der Flexibilität, heute, was ja eigentlich nur heißt: Krümmbarkeit, Verbiegbarkeit, das ist nicht mein Lebensziel, daß ich jemand werde, der sich angepaßt in jeder neuen Situation manipulieren lassen kann, so, wie ich mich gerade biegen soll, sondern ich will der bleiben, der ich bin und will zu mir stehen. Und diese Standfestigkeit einzuüben und zu bewahren, das ist die Aufgabe unserer Kindererziehung.

[Starker Beifall]

L

27:13

Vielleicht können Sie dann bei der Gelegenheit auch noch mal in unseren Prospekt, in unsere kleine Kinderladenbroschüre reinschauen, wo im Grund genommen die Gedanken, [unverständlich] dargestellten Prinzipien für heute aktuell [unverständlich] dargestellt werden. Kriegen Sie ja vorne am Eingang. Ist ganz lesenswert, auch wenn Sie keine kleinen Kinder bei uns anmelden wollen.

Dany, Du hast ein schönes Beispiel dafür, warum 68 gesiegt hat, das hab ich kürzlich gelesen, als (sich) nämlich, glaub ich, ein Stadtverordneter der Stadt Frankfurt darauf aufmerksam gemacht hat, daß der Islam nicht integrierbar hier bei uns ist, weil die die Frauenfrage nicht gelöst haben. Das hat ein konservativer CDU-Mann in Frankfurt gesagt.

Und da jetzt mal anschließend in Bezug auf unser Thema, die Erziehung, Familie - Erziehung, wie ist das eigentlich mit der, mit dem Einfluß, den Prinzipien, die man damals neu entdeckt hat, die gab's ja doch schon mal [unverständlich] vorher, oder ein paar Jahrzehnte vorher, mit denen man aber auch experimentiert hat und die dann eingeflossen sind in eine soziale Bewegung. Haben wir jetzt eigentlich gewonnen oder nicht?

C

28:17

Grundsätzlich ham wir gewonnen.

[Überraschungsäußerungen und Beifall. In den Beifall reinredend: Was wir unterschätzt haben...]

Was wir unterschätzt haben ist, wie anstrengend das ist, daß wir gewonnen haben.

[Geräuschpegel wächst an]

für uns, wenn wir jetzt Kinder haben.

28:30

Und also, ich will diese ganze Debatte, ja? Und, und ich mein vor dieser 40 Jahre Debatte(n) ham wir ja den, hier in Deutschland ham wer ja einen klassischen Fall einer kollektiven Vernebelung gehabt, das war diese Auseinandersetzung mit diesem Herrn [1 Wort unverständlich: vielleicht „Bühl“], ja? Der also ein Buch geschrieben hat, und die 68er haben die Gesellschaft schlecht gemacht, und die müssen wieder zu einer klareren autoritären Struktur in der Erziehung kommen. Ich hab mal mit ihm diskutiert, und ich war, der Höhepunkt seines Argumentes war - klar, die hätten die Familie zerstört. Und da hab ich ihm versucht darzustellen, vielleicht könnt er's anders sehen. Wir haben eigentlich die Familie gerettet. Denn die traditionelle Familie ist – und das sind wir nicht – die ist im Grunde genommen zusammengebrochen. Die Anzahl der Scheidungen sind nicht die 68er, die überall in der Ehe reingehen und dann zur Scheidung treiben, sondern irgendwie klappt sie nicht. Und was ich finde, was aus den Erfahrungen, dieser antiautoritären Erziehung und auch der Erfahrung, was passiert mit den Kindern, wenn sie sich trennen, haben sich ja langsam aber sicher diese neu zusammengesetzten Familien entwickelt, wo im Grunde genommen, unheimlich anstrengend und nicht einfach, es hat nicht immer geklappt, ich will's ja gar nicht hier, aber als Anspruch, ja? Im Grunde genommen die Auflösung der traditionellen Familie einzufangen in einem größeren familiären Zusammenhang, damit nicht Trennung bedeutet auch einfach Spaltung der Kinder, die müssen sich entscheiden zwischen einem Elternteil oder dem Andern. Das find ich einfach eine Leistung, die im Grunde genommen Folge, eine Folge der Diskussion, der Debatte, der Auseinandersetzung der 68er war.

Und das zweite find ich, in dieser, was ja von der Frauenbewegung, die Frau, die hat im Anschluß ja, im Grunde genommen, 68 gab's ja die Frauenbewegung, die ja auch eine Revolte gegen uns Männer war. War ja nicht nur ne Revolte gegen die Situation der Frau in der Gesellschaft allgemein, das war's auch, aber auch, wie in dieser Bewegung, aber auch in den Kindergärten, wie auch überall, wie im Grunde genommen die Arbeitsteilung stattfand. Und das war die erste Ebene, und die zweite Ebene kam ja dann aus der, aus dieser Zeit, [1 Wort unverständlich] hat sich lange entwickelt, die Schwulenbewegung und dann die neu zusammengesetzten Familien von Schwulen. Ob es Lesben, also männliche oder weibliche Schwule. Und das war ja natürlich der größte Angriff auf die traditionelle Familie. Darf das sein. Und ich finde daß, auch da hat sich doch was Wahnsinniges, Spannendes entwickelt. Ich bringe immer als Beispiel, wenn ein Schwuler und sein Freund, oder sein Mann, wie man es ausdrücken will, wenn der eine Aids hat, wie sie füreinander sorgen. Da träumt doch jeder Traditionalist der Familie, daß das in allen Familien so wäre. Welche Fähigkeit, ja, im Grunde genommen da entwickelt wurde. Und das finde ich, ist eine Konsequenz, ja, aus den Diskussionen, der Auseinandersetzung von 68.

Und als der Blüm[?] dann, um [1 Wort unverständlich, vielleicht „darauf“] zurückzukommen, ja, und in den Familien wird im Grunde genommen, wird zu viel geredet. Und er sagt, wir müssen wieder lernen, zu schweigen. [Unverständlich] verstanden, worum es geht. Und er sagt: Ja, am Abendessen müssen wir eine Zeit einführen, wo alle am Tisch sitzen und schweigen.

[ansatzweise Gelächter im Raum]

32:45

Und sag ich, aber das war doch die Situation in den Fuffziger Jahren, da haben sich die Leute zu Tode geschwiegen, weil sie ja nicht darüber reden wollten, was war. Das heißt, Sie wollen zurück zu einer Situation, wo im Grunde genommen die Familie eine Horrorveranstaltung war für die Kinder [leider unverständlich] und ich glaub das ist das, das ist das, was ich sagen wollt, im Grunde genommen haben wir gewonnen, weil natürlich die Erziehung hat sich grundsätzlich verändert. Und in, in den städtischen Kindergärten undsoweiter sind zum Teil Ansätze der antiautoritären Bewegung überall aufgenommen worden. Und in der Erziehung selbst, für uns, was ist heute Erziehung? Das ist doch permanentes Verhandeln. Wir sind permanent gezwungen mit unseren Kindern – egal in welchem Jahr, ja? - ob sie klein sind, es fängt da an, aber auch wenn sie 17, 18, also mein Sohn ist jetzt 18, ja, und das ist ne permanente Verhandlung. Das ist antiautoritäres Verhalten, wir setzen irgendwann, natürlich, irgendwann Grenzen oder nicht. Aber erst versuchen wir eben die Situation auszutarieren und den Kindern in allen Leben..., in allen Altern die Möglichkeit geben sie mit ihrer eigenen Identität, (ihren eigenen) der Wille, daß er sich auch artikulieren kann. Das glaube ich ist, in unserer Gesellschaft, teilweise, mehr oder weniger, hat sich teilweise durchgesetzt. Also, wir haben gewonnen!

Gleichzeitig aber gebe ich zu, gebe ich zu, daß das wahnsinnig anstrengend ist. Und zwar, weil natürlich dieses Verhandeln kann ein'n richtig auf den Geist oder auf die Nerven gehen, ja? Also wenn die Kinder ganz klein sind geht’s: warum? Warum? Warum? Warum? Und erklär und erklär. Und wenn sie älter(n) sind ist, warum darf ich nicht, ich will, ich will undsoweiter. Und da muß man schon sich die Zeit nehmen. Also, das Problem der antiautoritären Erziehung ist [unverständlich] einer modernen Erziehung, sagen wir so, ist, daß sie natürlich viel, daß man dazu viel Zeit zur Verfügung stellen muß. Und das ist in dieser Leistungsgesellschaft nicht immer einfach.

L

Stichwort Leistungsgesellschaft

[Beifall zu der Rede von Cohn-Bendit]

L

35:13

[unverständlich] darauf hingewiesen, daß selbst, wenn man diese Prinzipien verfolgt, eigentlich gut findet, vieles an unseren Arbeitsverhältnissen, die zum Beispiel die wohlmeinendsten Eltern dazu zwingen an zwei Orten zu wohnen oder sehr wenig Zeit überhaupt für ihre Kinder zu haben durch unmögliche Arbeitszeiten und Ansprüche und Zumutungen zum Beispiel von Firmenleitungen, also, wie sieht das damit aus?

R

35:35

Also wir ham ja nun als Psychoanalytiker denk ich darüber – und sicher auch viele von Ihnen – immer wieder darüber nach, woher kommt das jetzt eigentlich, daß der Kinderwunsch sich so stark reduziert hat. Jede dritte Frau Jahrgang 1965 ist kinderlos geblieben, und viele davon absichtlich. Das heißt, wir haben, was Geburtenfreundlichkeit anbetrifft, nachweislich eine Gesellschaft, die sich zurückentwickelt hat. Ganz andere Verhältnisse als 1968, als es ja dann gerade erst losging damals durch die, durch die Pille. Daß, der Geburtenrückgang setzte ja dann sehr schroff ein.

Aber es geht heute darum, sich mal einzugestehen, daß in der Gesellschaft eine, eine große Unsicherheit herrscht, das sehe ich als Psychiater, Psychoanalytiker, was wird eigentlich aus unserer Erde, was wird in der Zukunft. Wohin bringt man jetzt Kinder überhaupt auf die Welt? Nicht, es gibt dieses Thema Klimakatastrophe und wir sehen also die wachsende Armut, die weitverbreitete Angst, nach, vor sozialem Abstieg, auch in der Mittelschicht. Wir sehen, daß wir die Nord-Süd-Probleme in der Welt überhaupt noch nicht im Griff haben. Und, als Psychoanalytiker sehe ich, daß viele depressiv getönte Störungen heute, die wir Psychotherapeuten sehen, damit zusammenhängen, daß viele leben mit einem heimlichen Pessimismus. Vorstellungen: Mein Gott, es wird doch immer schlimmer. Und die Arbeitslosigkeit wird größer. Und die Kriege werden immer schlimmer, und wir sind nicht fähig, eine friedlichere Welt herzustellen. Der Rüstungswettbewerb wird immer furchtbarer. Kurzum, es gibt so eine neblige Stimmung, nicht wahr, daß die wirkliche Freude auf Kinder – sicher nicht hier in diesem heutigen Kreis, wo ja viele ihre Kinder hier im Kinderladen haben – aber das ist sehr verbreitet. [3 Worte unverständlich] Wir sehen, daß es diese Depression sich maskiert mit lauter Ängsten, vegetativen Störungen, Schlafstörungen, Müdigkeit, Burn-Out, und wie man das alles nennt, aber es sind vielfach eben Menschen, die nicht mehr eigentlich der Zukunft trauen. Das vielleicht, ändert sich das ein bißchen, wir haben ja eine Familienministerin, die jetzt mit ihren Kindern uns, also viele aufmuntert, und auch [unverständlich, irgendwas mit Ideen, vielleicht „und da auch gute Ideen hat“]

[Gelächter im Raum]

38:37

R

[in das Gelächter hinein] Ja, das muß man anerkennen. Das muß man anerkennen.

Aber ich fürchte da, was mich auch etwas an wieder da an der Situation oder der Diskussion heute auch irritiert, es gibt dieses merkwürdige, diesen phantastischen Symbolbegriff 68. Ja, diese 68er, hat 68 gewonnen oder nicht gewonnen. 68 das war diese Zeit, damals dieser Moment des fulminanten antiautoritären Protestes.

Aber, aus diesem 68 ist ja dann ab 70 mehr und mehr Konstruktives geworden. Was ich vorhin schon anführte, zum Beispiel die Integreation der psychisch Kranken in unsere Gesellschaft, die vorher ausgesperrt waren, die ja sogar, wie man weiß in der Hitler-Zeit also grausam umgebracht worden waren. Also das Gefühl: Nein, wir müssen jetzt die psychisch Kranken in der Gesellschaft integrieren. Ich war ja selber jahrelang hier in Gießen mit, damit befaßt, damals diese Psychiatrie-Reform in Gang zu bringen.

Dann eben das, was ich schilderte, daß überall in den Städten die Proteste hineingingen in diese Randzonen, in die Ghettos zu den armen Leuten. Die das Gefühl hatten, wir müssen die dazu bringen und uns dazu bringen, unsere Gesellschaft, daß wir uns wieder mit denen vereinigen, daß wir denen helfen, daß sie sich emanzipieren können, daß wir sie akzeptieren.

Dann denk ich an unsere Kinder, nich wahr, mein Sohn der war ganz ruhelos, bis es ihm dann gelang, daß er nach Afrika ging, und das Gefühl hatte, ich kann dort, also in einem vernachlässigten Teil der Welt etwas tun für die Menschen und nicht in der Weise, daß ich die da also jetzt bekehre oder ihnen wer weiß beibringe, was wir hier für ne tolle Medizin haben, sondern,[unverständlich, vielleicht: ...“er ging dahin“] dahin in dem Bewußtsein, ich muß in diesen Kulturen in Afrika helfen, daß die auch aus ihrem eigenen Wissen, ihrer Volksmedizin und allerdings nun geholfen durch unsere Fortschritte der Wissenschaft, daß die sich selber aus der Situation der totalen Vernachlässigung und Verelendung und frühen Sterbenmüssen befreien, [unverständlich, vielleicht : „bis ihnen jetzt, also Aids...“]. Und em, da gab's eine ganze Generation, die auszog, und zum Teil noch heute immer ganz begierig ist, sich eine gerechtere Welt zu bauen, indem man überall da, wo Vernachlässigung und Unterdrückung und Repression herrscht, daß man da etwas tut. Und das ist ja heute noch lebendig. Und das ist also der – ich würde sagen für viele aus 68 eine ganz konstruktive Perspektive geworden.

41:50

Und der Teil, der damals beim 'Anti' blieb und nicht zum 'Pro' kam, das sind dann die, die sich militarisiert haben, also die hab ich auch kennengelernt, und betreue ja immer auch [unverständlich] von denen die da im Knast sitzen in Frankfurt. Und dieser Teil, der sagte, wir können – da waren zum Teil von uns Intellektuellen ja eine ganze Reihe dabei, der Enzensberger hat geschrieben: die Revolution ist jetzt endlich fällig, die hätte schon 45 stattfinden müssen und dieser Staat, dieses System ist nicht mehr reparierbar, ist nicht mehr reformierbar. Es gibt [1 Wort unverständlich] nur noch die Revolution. Das war übrigens sehr stark für diese extremen, dann militarisierten, die den revolutionären Kampf machen wollten. Mit denen ich mich hier ja auch gestritten habe. Und die, und dieser Flügel, der aus dem 68er Bereich gekommen ist, der wird vielfach so dargestellt, als sei das eigentlich die Konsequenz gewesen, die stehen geblieben ist sozusagen als Symbol dieser Zeit. Ich würde sagen, es ist so viel an konstruktiven Reformen, bis hin zur Friedensbewegung entstanden, und der Grünen-Bewegung, und alles aus der 68er Zeit, nicht, diese Ideen, daß man anders mit der Natur umgehen muß, und daß man Frieden, Friedenspolitik machen muß. Sodaß man also, [1 Wort unverständlich, vielleicht „immer“] wenn man 68 sagt, ja auch sofort hinterher wissen muß und sagen muß: in den 70er Jahren ist so viel an konstruktiver Erneuerung in unserer Gesellschaft passiert. Abbau von Hierarchien, [1 Wort unverständlich] Strukturen überall, mehr Mitbestimmung. Die wichtigsten Mitbestimmungsregelungen sind auch in dieser Zeit, damals alle [1 Wort unverständlich] noch unterstützt von Willy Brandt, zustande gekommen. [1 Wort unverständlich] das wollte ich sagen.

[Beifall]

C

43:59

Um das zu untermalen. Man redet ja [1 Wort unverständlich] den 70er Jahren, um diese Dimension ganz herauf [?]. Also ich würde nicht so zusagen militarisiert [1 Wort unverständlich] und auf die totalitären Versuchungen, die's ja gab, diese ganzen K-Gruppen undsoweiter, das ist eine Konsequenz, [2 Worte unverständlich]. Ende der 70er Jahre, so ungefähr 77/78, gab es in Deutschland mehr als 500-Tausend Menschen, die in Bürgerinitiativen organisiert waren. Und man redet nur über die Tausend? vielleicht die in diesen ganzen Gruppen waren, oder die Fuffzich unterschiedlichen Terror-Organisationen, und redet nicht über das was [1 Wort unverständlich] also also diese Demokratisierung von Unten. Ungeachtet dessen, was man denkt, ob es richig war, was sie gedacht haben oder nicht, das ist ja ne demokratische Auseinandersetzung. Also ne Selbständigkeit der Gesellschaft ist aus den in den 70er Jahren hat sich entwickelt und man reduziert die Frage [1 Wort unverständlich] haben wir gesiegt oder nicht, [2 Worte unverständlich, vielleicht: „was war“] richtig oder falsch nur indem man die totalitäre Versuchung, ja, als Ausdruck von 68 nimmt.

[Zustimmung von R: „Ja“]

L

45:11

So. Jetzt gibt’s noch drei Botschaften eines 68ers. Erstens: Wir sind nicht der militärische Arm der Bewegung, sondern wir haben einen kleinen aber wunderbaren Kinderladen, und in diesem Kinderladen versuchen wir einiges auch mit Leuten, die ja teilweise nach 1968 geboren sind – im Unterschied zu mir, ich bin [1 Wort unverständlich] der Großvater, ne – das auch weiter zu führen. Und die zweite Botschaft ist, daß wir eigentlich aufhören für diese bessere Welt zu kämpfen, und die dritte ist, daß wir immer viel Parties gemacht haben. Und so geht’s nämlich jetzt hier auch weiter. Als erstes möchte ich noch [2 Worte unverständlich, vielleicht: „daß Sie“] mit einem donnernden Applaus unsere beiden Gäste verabschieden

[Langer starker Beifall, Rufe, Pfeifen]

Zweitens möchte ich noch, weil er gerade hier ist dem [2 Worte unverständlich, vielleicht „Rainer Gläsel“] danken, er hat nämlich hier den Hardthof für diese Party zur Verfügung gestellt. Wir nennen ihn immer den Bürgermeister des Hardthofes

[Lachen, anschließend starker Beifall]

[Antwort des Angesprochenen leider unverständlich]

Und das Dritte ist, daß jetzt hier gleich eine tolle Band auftritt, die haben einen ganz wunderbaren Namen. [Etwas Erheiterung]. Jeder, der in 68 dabei war weiß worauf sich das bezieht, die heißen die „Papas and the Papas“ [einige Heiterkeit] es handelt sich dabei natürlich um Väter des Kinderladens. Jetzt wird's hier eine Umbaupause geben. Sie können sich noch ein bißchen draußen erfrischen und dann werden Sie hier insbesondere Songs aus den 60er Jahren live zu hören bekommen. Schönen Dank, daß Sie so zahlreich gekommen sind, ich hoffe, Sie amüsieren sich noch weiter, und noch mal vielen Dank an unsere beiden [1 Wort unverständlich]

[Beifall]

47:20

_______________________________

Hier geht’s zu “Wetzlarer Neue Zeitung”

|